联系我们

地址: 湖北省宜昌市伍家岗区城东大道168号

电话: 0717-6306311

Copyright © 宜昌茶业集团有限公司

鄂ICP备2022018647号-1

2022-12-04

中国茶盛典时刻

喝茶,既是中国人的日常生活,也是生生不息的文化。

时近年底,中国茶再次迎来世界瞩目的高光时刻!

北京时间11月29日晚,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”,成功通过评审,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,受到全民关注。#中国茶申遗成功#刷屏,登上热搜榜。

湖北省非物质文化遗产保护中心介绍,我省的长盛川青砖茶制作技艺、恩施玉露制作技艺、赵李桥砖茶制作技艺此次和与国内41项传统制茶技艺及相关习俗一起进入人类非遗名录,向世界展示“茶和天下”的中国智慧。

至此,我国共有43个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,居世界第一。我省此前有端午节、剪纸、皮影戏、京剧4个项目入选人类非遗名录。

历经千年传承的中国茶,不仅有着深厚的历史文化积淀,更展现着中国风采,对增强国人文化自信和认同感,以及对促进我国茶产业繁荣发展、助力全面建设社会主义现代化强国意义非凡。

“中国茶”申遗成功,是一次国际化、标志性的茶文化传播重大事件。借助申遗成功的契机,透过“世界级光环”,世界同频共振,海外友人再次感知到了中国茶文化磅礴深厚的力量。

“我国是世界上最早种植茶树和制作茶叶的国家”

文化和旅游部非物质文化遗产司司长王晨阳说:“我国是世界上最早种植茶树和制作茶叶的国家,茶文化深深融入中国人的生活。”

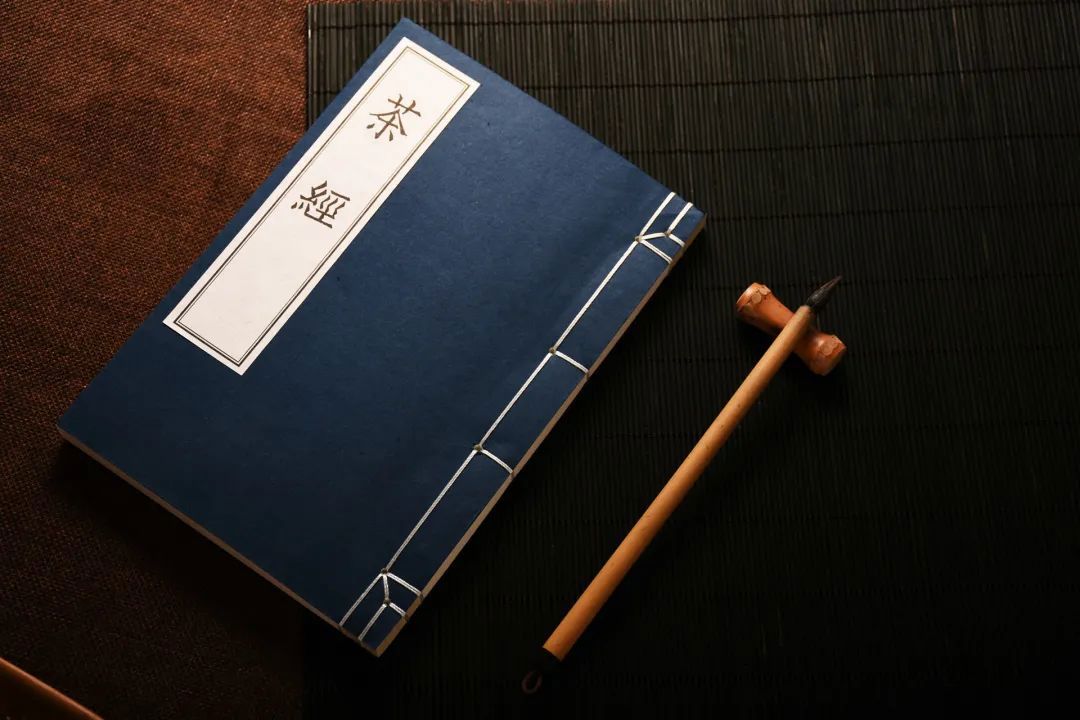

“宁可终生不饮酒,不可三餐无茶饮。”对于喝茶,中国人从来都是认真的。早在数千年前,中国人就开始采茶、制茶、饮茶。公元8世纪后期,陆羽完成《茶经》,是中国最早系统阐述茶叶知识及实践的专著。

“茶者,南方之嘉木也。”在我国,数百种茶树分布在秦岭淮河以南、青藏高原以东的江南、江北、西南和华南四大茶区。经过长期实践,相关社区、群体和个人根据当地风土,运用不同的技艺,发展出绿茶、黄茶、黑茶、白茶、乌龙茶、红茶六大茶类及花茶等再加工茶,达到2000多种。供人们饮用与分享。

“中国茶文化经历了‘吃茶-饮茶-玩茶’的演变”

千年茶文化历史,满浸茶香。说起茶的起源和足迹,陈宗懋院士曾按照时间轴线做过详细的介绍:“我国茶文化兴于唐,盛于宋,发展至今,经历了‘吃茶-饮茶-玩茶’的演变。”

战国时期,我国第一部药物学专著《神农本草经》记载:“神农尝百草,一日遇七十二毒,得荼而解之。”荼即茶,彼时的茶叶还是一种药用植物。春秋时期,人们把茶煮熟后加上调味料,作为蔬菜配饭食用。西汉辞赋家王褒的《僮约》记载:“烹荼尽具”“武阳买茶”,当时人们把茶用来烹煮饮品,并出现了专门的茶具,这也是饮茶文化形成的重要时期。

到唐朝,茶圣陆羽的《茶经》标志着茶文化进入兴盛时期,煮茶、煎茶、饮茶之风扩散到民间,茶成为一种家常饮品。

唐朝人发明了蒸青制茶法,即把新鲜茶叶洗净、蒸后制成茶饼烘干,需要时就取一点来煮,煮茶讲究三沸:一沸,加点盐,煮至水中微有声,气泡像鱼眼;二沸,先舀出一瓢水,再放入茶末,煮至锅边气泡像连珠;三沸即全沸,再加入二沸时舀出的水,便可饮茶汤、嚼茶叶。由于唐朝佛教文化鼎盛,当时的日本等国纷纷派遣唐使、留学生来学习,茶叶因气味清香又提神醒脑,深受喜爱,茶文化也因此走出了国门。

宋承唐代饮茶之风,日益普及,并将其发展到新的高度,专业的茶师、茶学评论、文学艺术作品纷纷涌现。宋朝人的饮茶方式称为点茶和斗茶:点茶即将研细后的茶末放在茶盏中,先冲入少许沸水点泡,把茶末调匀,然后慢慢注入沸水,用茶筅(一种调茶工具)去拂,调匀后即可饮用原汁原味的茶水;斗茶则是为了评比茶的品质,诗人范仲淹曾将其生动地描写为“北苑将期献天子,林下雄豪先斗美”。茶被用作珍贵礼品送给外国使臣,中国茶道正式传入日本,现在日本盛行的茶道仍是点茶法。

明朝末年,荷兰人将茶籽由澳门运销到爪哇(今印度尼西亚爪哇岛一带),再传到英国等欧洲各地。陈宗懋院士介绍,在公元17世纪,葡萄牙公主凯瑟琳“嗜茶如命”,她嫁给英国国王查理二世的嫁妆中就有两大箱茶叶,当时一些年长的大臣患有胃病,西医无法治愈,凯瑟琳就尝试调配了不同的茶叶给他们饮用,将病症全部治愈。茶叶的健康功效由此被英国上层社会广泛推崇,并渐渐发展到平民百姓中,流传出“不可一日无茶”的说法。当时,英国需要从中国进口大量茶叶,财政压力不小,于是便开始向中国输出鸦片,成为鸦片战争背后的一个原因。值得一提的是,英国人还将茶籽引入当时的殖民地印度、非洲种植,推动了饮茶的全球流行和茶文化传播。

到现代社会,无论中外,茶叶都已成为常见的健康饮品,且呈多元化发展。人们不仅日常泡茶、煮茶,还将茶嫩叶制成抹茶粉,加入到面包、冰激凌等各种食物中,甚至很多人开始“玩茶”,如养茶宠、拓展茶园旅游等等。

透过制茶技艺品味中国文化

每年三四月,春回大地,茶树萌发新芽,这也是制茶师最忙碌的时候。他们用世代相传的手工技艺制作出各种风味的茶品,供人饮用与分享,由此形成了不同的制茶技艺及相关习俗。比如,如客人来访要上茶;新婚夫妇在婚礼上要给双方父母奉茶;茶友之间品茶、斗茶;茶农要祭茶神。

中国人爱茶,在泡茶、品茶、论茶这些充满仪式感的时刻中,体悟自然、感悟人生,增加了生活情趣,培养了平和包容的心态,形成了含蓄内敛的品格,提升了精神境界和道德修养。

在中国,茶的饮用与分享还是人们交流、沟通的重要方式。以茶待客、长者为先等与茶相关的礼俗,彰显了谦、和、礼、敬的人文精神,增进了家庭和睦、人际和谐,增强了文化认同和社会凝聚力。

中国的茶文化在世代传承中,形成了具有地域性、群体性和民族性特征的多样性实践,促进了茶器、茶歌、茶戏等文化表现形式的发展,营造了茶馆等关联性文化空间,生动见证了人类创造力和文化多样性。

湖北,是中国茶叶的原产地之一,也是中国茶文化的发祥地之一。

荆楚大地古老深厚,自古以来便是人杰地灵,物产丰饶的地方;湖北是中国茶文化的重要发源地,生产茶叶历史悠久,是中国最古老的茶产区之一,也是茶圣陆羽的家乡,被誉为茶圣之乡。茶祖神农、茶圣陆羽等历史名人故事,至今脍炙人口。

相传,在远古时期,神农氏为了救治百姓,亲自带领族人深入群山,尝遍百草,在鄂西神农架一带神农氏“先教民‘架木为屋,以避凶险’;继教民‘架木为梯,以助攀缘’;后采得了良药400种,成就了《神农本草经》。”地处鄂西的神农架也因此而得名,在尝百草的过程中,神农氏也发现了茶。

“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解。”(荼,即茶。)这是《神农本草经》中的记载,也是关于茶起源最早的传说。神农将此树定名为“茶树”,而神农也被后人尊称为“茶祖”。

湖北还诞生了对人类饮茶贡献卓越的另一位知名人物——茶圣陆羽。陆羽,是一个土生土长的湖北天门人,在家乡浓郁的产茶饮茶氛围中,不仅爱茶嗜茶,还撰写了《茶经》。

《茶经》中讲到当时的43个全国产茶重点区中,湖北占了七分之一,峡州(位于今宜昌市)、荆州(位于今荆州市)、襄州(位于今襄阳市)、蕲州(位于今黄冈市)、黄州(位于今黄冈市)、鄂州(位于今武汉市)等地的茗饮特产纷纷亮相,为世人描绘了一幅茶香四溢的“荆楚茶江山图”。

禀赋天生的自豪感与优越感,湖北茶成了妥妥的实力派,经过历史变迁和无数制茶先驱的传承、创新,湖北逐渐形成独具地域特色的制茶技艺和文化习俗,其中代表性的制茶工艺有青砖茶、针形绿茶、工夫红茶。在历史的长河中激流勇进。

19世纪中叶,汉口作为东方茶港,成为中俄万里茶道的起点。五峰渔洋关、赤壁羊楼洞等都是中俄“万里茶道”的重要源头。宜红茶、青砖茶等等制茶技艺传承超过百年,可以说,湖北茶是名副其实的文化茶。

再来看一组特别的数据:2021年评选的茶业百强县中,有16个百强县来自湖北,数量全国排名第一;2021年,湖北全省茶园总面积545万亩,干毛茶产量40万吨,茶叶农业产值220亿元,综合产值超715亿元,总面积、产量、产值均位居全国前列,中部六省第一,是名副其实的产茶大省。

此外,鄂西南武陵山茶产业集群入选农业农村部、财政部“优势特色产业集群建设名单”。项目聚集了鄂西南武陵山茶区的宜昌、恩施2个市州9个县市200多万亩茶区的产业要素,引领全省茶产业高质量发展。

宜昌 “黑茶制作技艺——长盛川青砖茶制作技艺”申遗成功

此次世界瞩目的”中国茶”光环中,三个项目代表湖北特色制茶技艺和习俗,展现出独具魅力的荆楚特色。长盛川青砖茶制作技艺,便是其中之一。

“黑茶制作技艺——长盛川青砖茶制作技艺”由湖北制茶世家何氏家族于公元1368年创立,历经20代传承。该茶经过发酵、拼配等77道工艺,制作成茶砖为紧压茶中密度最紧。成品茶色泽青褐、香气纯正、汤色红黄、滋味香醇。自明清以来,长盛川青砖茶便为西北各族人民生活的必备饮品,同时也是与欧洲各国交流的媒介,至今仍承担经济文化交流和推进“一带一路”建设的重要使命。

长盛川青砖茶制作技艺世代传承,形成了系统完整的知识体系、广泛深入的社会实践、成熟发达的传统技艺、种类丰富的手工制品,并通过万里茶道促进了世界文明交流互鉴,在人类社会可持续发展中发挥着重要作用。

茶有缘,饮无疆。

爱茶、学茶、懂茶、知茶,将“中国茶”文化遗产发扬光大。